В воскресенье, 20 мая, в рамках форума Столля полсотни воронежцев побывали на бесплатной лекции-экскурсии в дворцовом комплексе Ольденбургских. От Никитинской библиотеки в Рамонь и обратно в Воронеж слушателей довез туристический автобус. Записаться на экскурсию мог любой желающий – для этого нужно было заранее зарегистрироваться на сайте форума.

В Рамонском замке горожане увидели территорию дворца и обновленную экспозицию музейного комплекса. На лекции они узнали, почему принцессу Евгению Ольденбургскую называют первой деловой женщиной императорской семьи и как благодаря ей в конце XIX – начале XX века изменилась жизнь в маленьком поселке Рамонь. Лекцию прочитала экскурсовод Екатерина Русина. Самые интересные факты записал корреспондент РИА «Воронеж».

Не царский подарок

Евгения Максимилиановна Романовская, герцогиня Лейхтенбергская, в замужестве принцесса Ольденбургская, внучка императора Николая I, вышла замуж за принца Александра Петровича Ольденбургского в 1868 году. Вместе они прожили 57 лет. Супруги жили в Петербурге.

Имение в Рамони появилось у семьи Ольденбургских в 1878 году. Долгое время считалось, что поместье было подарено супругам императором Александром II. Но в 2017 году научные сотрудники дворцового комплекса нашли в архивах купчую – в ней написано, что 31 мая 1878 года Евгения Ольденбургская купила имение за 500 тыс. рублей. Так миф о Рамони как о царском подарке принцессе был развеян.

Дворец в староанглийском стиле был построен в 1887 году. Однако возникла усадьба не на пустыре – до этого здесь было поместье предыдущих владельцев – помещиков Тулиновых. От них Ольденбургским перешли «по наследству» хозяйственные постройки. Например, винный погреб, холмик от которого можно увидеть до сих пор.

Новые хозяева использовали его как ледник – погреб для хранения продуктов. В конце зимы – начале весны погреб заполняли льдом – получался холодильник, где можно было хранить скоропортящиеся продукты.

Имя архитектора, который построил для Ольденбургских неоготическую усадьбу, сотрудникам музейного комплекса до сих пор доподлинно неизвестно. Вероятно, предполагают музейщики, архитектором был Фердинанд Миллер. А непосредственно строительством дворца руководил обрусевший немец Кристофер Несслер, несколько лет проживавший в Рамони. Местные мужчины прозвали его на русский манер Христофором.

Верхний и Нижний парки

Дворец Ольденбургских стоит на вершине холма. С заднего фасада замка открывается невероятно красивый вид на реку Воронеж. Отсюда можно спуститься по ступенькам вниз – в так называемый Нижний парк. На горизонте можно увидеть и руины старого заброшенного сахарного завода.

За состоянием Нижнего парка долгие годы следили сотрудники сахарного завода. Но с закрытием предприятия парк пришел в запустение. В 2019 году зону Нижнего парка отреставрировали по проекту британского ландшафтного архитектора Яго Кина.

– Это не окончательный вид обновленного парка – была отреставрирована зона, наиболее притягательная для туристов: знаменитая многомаршевая лестница, – добавила Екатерина Русина.

В будущем в Нижнем парке предстоит восстановить каскад фонтанов, который был при Ольденбургских.

Еще один парк, который был в усадьбе, – Верхний. По словам экскурсовода, до того, как он появился, здесь было распаханное свекольное поле. В своем первоначальном виде парк до нашего времени не дошел. В советские годы здесь был создан парк отдыха, который в начале нулевых пришел в запустение. В 2013 году, в год 400-летия Рамони, Верхний парк был реконструирован. Его проект разработал французский ландшафтный архитектор Оливье Даме.

Рядом с Нижним парком в те времена раньше располагалась и принадлежавшая принцессе ковровая мастерская. Для производства ковров использовали шерсть верблюдов, которых разводили Ольденбургские.

– Когда в гости к Ольденбургским приезжали императорские особы, Евгения Максимилиановна дарила им ковры из верблюжьей шерсти – с таким расчетом, что в дальнейшем они закажут у нее ковры для своих гостей. Вот такой грамотный маркетинговый ход, – отметила Екатерина Русина.

Кстати, шерсть верблюдов использовалась не только для производства ковров – при строительстве дворца его использовали как утеплитель.

– Стены на верхних этажах дворца законопачены верблюжьей шерстью. Кроме того, это натуральный фумигатор – запах необработанной верблюжьей шерсти отпугивал насекомых и мышей, – добавила экскурсовод.

Кстати, в подвальном помещении замка сохранилась старинная печь, которая отапливала всю усадьбу. От печки по всему зданию идут воздуховоды – это своеобразная кровеносная система дома, по которой поступало тепло.

– В общей сложности одна печь протапливала все здание до 20−22 °C. Площадь всего дворца – 1691 м². Наверху были камин и печь-голландка, но они были дополнительными источниками тепла, – отметила Екатерина.

Как Ольденбургские модернизировали сахарный завод

За те 30 лет, что принцесса Евгения провела в Рамони, ей удалось значительно улучшить жизнь местных жителей. Все благодаря своей врожденной «предпринимательской жилке».

С покупкой имения ей достался небольшой убыточный сахарный завод. Принцесса его модернизировала, оснастила паровыми машинами. На заводе появился цех по производству рафинада и сахарных голов. Позже принцесса открыла в Рамони кондитерскую фабрику, где выпускали шоколад, мармелад, пастилу, карамель, монпансье, кофе и какао.

– Рамонские лакомства не уступали столичным конфетам ни в качестве, ни в ассортименте. Упаковки для сладостей были произведениями искусства – эскизы к ним рисовали великие художники – Виктор Васнецов, Александр Бенуа, Иван Билибин, – отметила Екатерина Русина.

Кстати, на фабрике работало много подростков. Конфеты на рабочем месте им разрешалось есть в неограниченном количестве, но выносить их за пределы фабрики запрещалось.

Благодаря Ольденбургским в Рамони была изменена и система землепользования. Дело в том, что почвы на полях, где год за годом выращивали сахарную свеклу, сильно истощились – это были выщелоченные черноземы с невысоким содержанием гумуса.

С 1886 года управляющим имением в Рамони стал ученый-агроном Иван Клинген. Вместе с сыном Евгении и Александра Ольденбургских Петром он организовал опытное поле, на котором опробовал восьмипольную систему землепользования, которая предполагает чередование разных культур. В севооборот были введены горох и бобы, которые насыщали почву азотом и способствовали их восстановлению. Свеклу сажали только на восьмой год. Была начата и селекционная работа по созданию новых сортов сахарной свеклы. Для запашки в Рамони стали использовать и современную сельхозтехнику – новые плуги и локомобиль – паровой двигатель на конной тяге.

Бобры и благородные олени

Благодаря Ольденбургским в Рамони появились комплекс конезавода, опытное поле, ковровая мануфактура, водонапорная башня, железная дорога Рамонь – Графское, бесплатные школа и больница. Кроме того, благодаря Евгении Максимилиановне в Воронежскую губернию были завезены бобры и благородные олени. Для разведения зверей часть территории Усманского бора огородили проволочным забором.

Сначала сюда завезли бобров, которых к началу XX века практически истребили. Принцесса хотела открыть бобровую ферму для получения бобровой струи, которая так ценилась в народной медицине и парфюмерии. Но первое половодье привело к тому, что бобры расселились по реке Воронеж.

Позже по прихоти принцессы из Германии привезли 12 особей европейского благородного оленя – для охоты. С годами численность популяции этих животных разрослась. Сейчас в Воронежском биосферном заповеднике насчитывается около 300 особей.

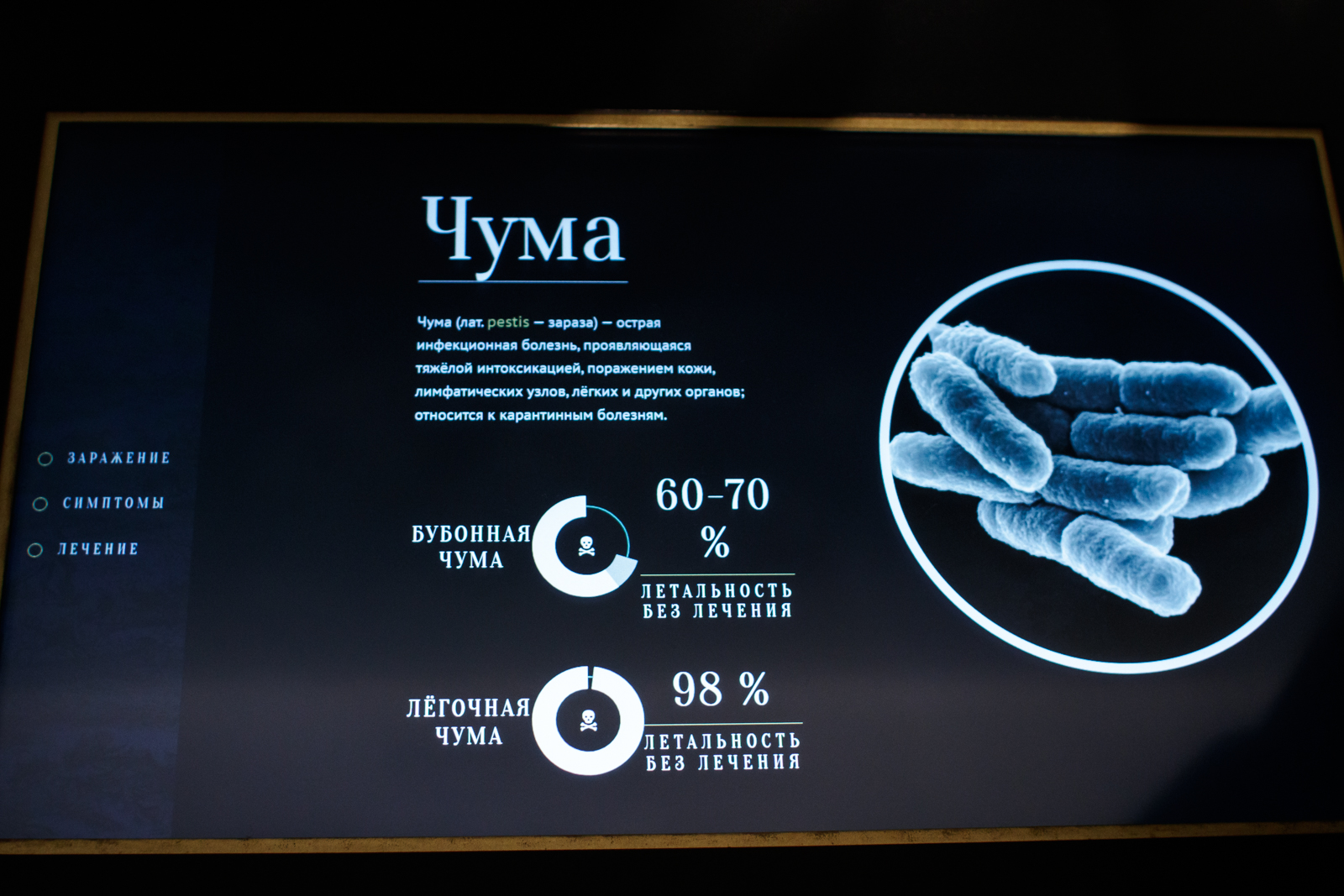

Борьба с чумой

Супруг принцессы Евгении, Александр Ольденбургский, решал вопросы государственного масштаба.

Он одним из первых в России стал предпринимать попытки по созданию условий для борьбы с инфекционными заболеваниями – холерой, чумой, тифом, бешенством, сифилисом, сибирской язвой. Для разработки вакцин от этих напастей он создал в Петербурге Императорский институт экспериментальной медицины (ИИЭМ). С 1891 года в институте начал работать известный ученый Иван Павлов – он возглавлял отдел физиологии.

С подачи Александра Петровича русские ученые начали разрабатывать и противочумную вакцину. Для работы с возбудителем «черной смерти» требовалось специальное изолированное здание. Такой площадкой стал форт «Александр I», находящийся на искусственном острове под Кронштадтом. Позже его прозвали «чумным».

– Принц убедил императора передать в ведение Института экспериментальной медицины военный форт, – отметила Екатерина Русина.

Коллектив ученых, трудившихся над созданием противочумной вакцины, принес себя в жертву ради медицины и будущего человечества. Чтобы исключить выход чумы за пределы форта, от сотрудников требовалось добровольное заточение в «каменном мешке».

С началом Первой мировой войны в Чумном форту стали создавать вакцины для нужд фронта – против тифа, дизентерии, холеры. Здесь же разрабатывали противостолбнячную сыворотку.

Основатель курорта Гагра

Александр Петрович Ольденбургский считается отцом-основателем курорта Гагра. В 1901 году император поручил принцу задачу – построить в этой живописной бухте климатическую станцию.

На болотистой местности, где водились полчища малярийных комаров, за два с небольшим года был создан курорт. Здесь разбили большой субтропический парк с прудами, скульптурами, диковинными деревьями и пальмами. А на склоне горы построили водолечебницу с английскими мраморными ваннами.

Гагра под руководством Его Высочества превратилась в благоустроенный город – с электрическим освещением, водопроводом, канализацией, отремонтированными дорогами и мостами. В городе появились больница и пожарное депо, телеграфно-почтовая служба и пристань. Здесь же была отрыта климатическая станция. Но дальнейшему ее развитию помешала Первая мировая война.

В начале Первой мировой войны император Николай II назначил 70-летнего Александра Петровича начальником санитарно-эвакуационной части. Принцу предстояло наладить работу госпиталей в тылу, первую помощь на фронте и систему эвакуации раненых.

Принц инициировал досрочный выпуск студентов медицинских факультетов – благодаря этому в начале Первой мировой войны помощь раненым стали оказывать 1,5 тысячи молодых медиков.

Кроме того, принц наладил в Российской империи отечественное производство йода.

– В то время в России свой йод не выпускали – все закупали за границей. С началом войны цены на йод взлетели, с поставками были проблемы. В России был острейший дефицит йода: чтобы получить капельку лекарственного препарата, доктора и медсестры выпаривали старые использованные бинты. Благодаря принцу Ольденбургскому в России заработали свои заводы по производству йода. Также при нем стали выпускать отечественные хлороформ и рентгеновские трубки, – рассказала Екатерина Русина.

Благодаря принцу в годы Первой мировой войны в России была налажена и работа военно-санитарных поездов, вывозивших с поля боя раненых. Их количество было увеличено с 56 до 400.

«Узнали много нового»

После экскурсии корреспондент РИА «Воронеж» попросил туристов поделиться впечатлениями от лекции.

Майя Трубицына, преподаватель математики, волонтер культуры:

– Объявление об экскурсии в рамках форума Столля я увидела в соцсети. Быстро зарегистрировалась – так и попала на экскурсию. В Рамони я не в первый раз, слушала разные экскурсии, но сегодняшняя мне очень понравилась. Экскурсовод провела ее с большим знанием дела и большим увлечением. Из нового открыла для себя, что у Ольденбургских были верблюды. Благодаря очень подробному рассказу у меня стала четче укладываться в голове структура семьи Ольденбургских и их вклад в развитие России.

Ангелина Аксенова, юрист:

– Я зарегистрировалась на экскурсию в первых рядах, это было несложно. Для меня это была первая полноценная экскурсия в дворцовом комплексе. Я знала, что Евгения была интересным человеком, но чтобы предпринимательская жилка в ней была развита настолько – не знала. Сегодня я узнала много нового про вклад семьи Ольденбургских в развитие медицины и женского образования.

Под большим впечатлением от экскурсии были супруги Ольга и Олег Михеевы – преподаватели физики и математики, которые сейчас на пенсии.

фото - Оксана Киселева

– Мы много раз здесь были. Думали: «Ну что здесь нового можно узнать?» Тем не менее экскурсия оказалась очень познавательной и интересной. Мы узнали много нового. Мы узнали, что имение в Ольгино, где жил сын Евгении Петр и его супруга, княгиня Ольга, – это новодел, что вместо Верхнего парка раньше было свекольное поле. А еще мы впервые увидели обновленный Нижний парк. Спасибо замечательному экскурсоводу Екатерине. Ни один мой вопрос не оставила без ответа.Ольга и Олег Михеевы

Жители Воронежской области

Напомним, Форум и Премия Столля (16+) в этом году пройдут одним днем – 23 мая. Площадкой станет сити-парк «Град». Основная тематика форума – «Уверенность как стратегия». В рамках события пройдут лекции, кейс-сессии, панельные дискуссии и выступления экспертов. Участие в мероприятиях бесплатное. Зарегистрироваться для участия в событиях можно на сайте форума по ссылке.

Премия и Форум Столля проводятся в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент РФ, при поддержке правительства региона, Гражданского собрания «ЛИДЕР», министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области.

В этом году в премии Столля появилась новая номинация в честь принцессы Ольденбургской – «Бизнес с душой» – за создание и финансирование проектов социально-просветительской направленности. Бесплатные экскурсии для воронежцев проводятся в рамках события по инициативе и при участии Гражданского собрания «ЛИДЕР».