Александринский приют – визитная карточка Воронежа. Двухэтажное здание с башенкой рядом с Каменным мостом знает каждый житель города. Сейчас это место ассоциируется со свадебными гуляниями. И это неспроста. В конце XIX века в Александринском приюте жили и учились осиротевшие девушки из благородных семей. По легенде, в день выпуска молодые парни приходили сюда в поисках невест. Так осиротевшие воспитанницы находили себе мужей. Как на самом деле была устроена жизнь в приюте, корреспондент РИА «Воронеж» узнала от краеведов, а также из книг и сборников конца XIX века.

Образование приюта

В 1839 году император Николай I подписал «Положение о детских приютах» – это стало толчком к развитию детских богоугодных заведений по всей Российской империи.

– Тогда в стране распространилась идея, что детей необходимо воспитывать в религиозно-нравственном аспекте. Писатель Владимир Одоевский, возглавлявший Комитет Главного попечительства для учреждения и управления детских приютов, разработал «Положение о детских приютах» и «Наказ лицам, непосредственно заведывающим детскими приютами». Если же говорить про Воронеж, то здесь всегда было очень много благотворительных организаций, школ, училищ для неимущих. Финансировались они меценатами, – рассказала краевед Ольга Дедова.

С 1841 по 1843 год от нескольких благотворителей губернатор получил 700 рублей для организации воронежского детского приюта. Деньги были помещены в Приказ общественного призрения для прироста процента. Однако в дальнейшем дело заглохло до 1847 года, пока не нашлись новые благотворители и не пришел к власти новый губернатор, заинтересовавшийся этим делом.

Начало XX века

Воронежский Александринский детский приют распахнул двери для своих воспитанников 13 июля 1848 года. В названии кроется имя императрицы Александры Федоровны – жены Николая I, поскольку в ее ведение входило покровительство богоугодным заведениям страны.

Изначально же учреждение располагалось на окраине города в двухэтажном кирпичном доме, пожалованном приюту купцом Григорием Самофаловым.

Начало XX века

– Дом находился на месте, где сейчас Чижовские казармы, и был в плохом состоянии. Самофалов сделал широкий жест, но жить там было нельзя, – поясняет Ольга Дедова.

Кроме того, месторасположение здания было неудобным, поэтому при возможности учреждение было перенесено в центр. Это произошло в 1860 году, когда купец В. Лакшин передал приюту одноэтажное здание рядом с Каменным мостом, где учреждение задержалось на долгие годы.

Обитатели приюта

В приют принимались девочки и мальчики в возрасте от пяти до 12 лет (в некоторых источниках от трех до десяти лет) вне зависимости от сословия. Изначально учреждение открывалось для ста приходящих воспитанников – детей из бедных семей (родители отводили их в приют и шли на работу, а потом забирали). Однако из-за эпидемии холеры в то время множество детей остались сиротами, поэтому было решено еще открыть 25 ночлежных мест (с постоянным пребыванием). Со временем число круглых сирот в приюте значительно превалировало над приходящими детьми: в среднем здесь числилось до 90 детей, из которых около 2/3 проживали постоянно.

Анна Шеле

Учреждением ведало Воронежское губернское попечительство детских приютов, в которое входили губернатор, архиепископ Воронежский и Задонский и многие другие. Надзор за приютом возлагался на попечительницу, назначавшуюся императрицей. В 1848 году первой это звание получила Анна Шеле, урожденная Тулинова, хозяйка имений в Рамони. Место попечительницы было за ней в течение шести лет. Это была довольно энергичная женщина, заботившаяся об увеличение средств на содержание приюта. Она жертвовала собственные деньги и устраивала различные благотворительные мероприятия для обогащения учреждения. И после оставления звания попечительницы Анна Шеле продолжала спонсировать приют и по завещанию оставила некоторые средства заведению.

Зачастую звание попечительницы занимали жены губернаторов – например, Мария Трубецкая, супруга главы губернии Владимира Трубецкого (в детские годы он жил у знаменитого дяди-декабриста Сергея Трубецкого. - Прим. ред.). Позже это звание получали жены губернаторов Михаила Оболенского и Александра Богдановича. Попечительнице помогали помощница, директор и почетный старшина. Директор избирался из членов Воронежского губернского попечительства. При приюте состояли постоянный врач, смотрительница, две помощницы, законоучитель (священнослужитель. – Прим. ред.) и учительницы.

Работники учреждения должны были присматривать за детьми и давать им начальное образование. Мальчики и девочки изучали Закон Божий, чтение, письмо, первые четыре правила арифметики, элементарные вопросы о природе, всеобщую историю, географию, детскую литературу, хоровое пение, занимались гимнастикой. Девочки старшего возраста помогали на кухне, убирали спальни и классные комнаты, стирали вещи, вязали чулки, шили белье и платья, а также следили за младшими детьми.

– Девочки с детства должны были понимать, что они будущие хозяйки дома, матери и жены, поэтому их, кроме обычных предметов – таких как русский язык, Закон Божий, математика, гимнастика, – обучали ухаживать за детьми, вести дом и так далее, – пояснила Ольга Дедова.

Взрослые мальчики тоже помогали в хозяйственных делах. В летнее время под руководством смотрительницы все дети ухаживали за растениями приютского сада.

– Для родителей и родственников приходящих детей позже был построен дом. Он находился в глубине квартала. Сам же приют в ту пору занимал весь квартал, то есть территорию между современными улицами Орджоникидзе и Дзержинского, и растягивался от современной Карла Маркса, тогда Большой Садовой, до теперешней улицы Володарского, – отметила краевед.

Содержание приюта

Заведение содержалось на обязательные взносы членов Воронежского губернского попечительства, на выручку от продажи ежегодно издаваемого календаря и доходы от лотерей, а также на взносы благотворителей и за счет платы некоторых родителей, которая составляла 75 рублей в год. Кроме того, по информации «Воронежского юбилейного сборника в память трехсотлетия города» и «Обзора Воронежской губернии за 1900 год», приют в конце XIX – начале XX веков содержался только на проценты от суммы в кассе Воронежского попечительства, которая в 1849 году составляла 18 тыс. серебряных рублей, в 1886 году – 45 тыс., в 1901 году – 60 тыс.

Содержание ребенка в год обходилось в 84 рубля. Сиротам полагались завтрак, обед, полдник, ужин, а также одежда, обувь, белье, постель и многое другое. Дети временного прибывания находились в учреждении только с 8 утра и до вечера, поэтому им полагалось только продовольственное содержание и обучение. Кроме того, деньги расходовались на жалование служащих приюта, учебные пособия, отопление и освещение учреждения.

– Кормили детей очень хорошо. Меню было таким: в пятницу – раковый суп, антрекот с гарниром, десерт бланманже; в субботу – гороховый суп, пюре с ветчиной и гренками, зразы «Нельсона» с макаронами, трубочки со взбитыми сливками; в воскресенье – зеленые щи с блинчиками и пирожками, утка жареная с салатом и апельсиновое желе, – говорит краевед.

«Самофаловское» отделение

Со временем встал вопрос о дальнейшей судьбе воспитанников, и в первую очередь девиц, потому что мальчиков зачастую брали на обучение в ремесленные мастерские. В связи с этим в 1853 году открыли училище Трудолюбия на Поповом рынке, располагавшемся на пересечении современных улиц Большой Манежной, Степана Разина, Цюрупы, Сакко и Ванцетти. В училище принимали девушек из приюта, а также других сирот и детей самых бедных жителей города.

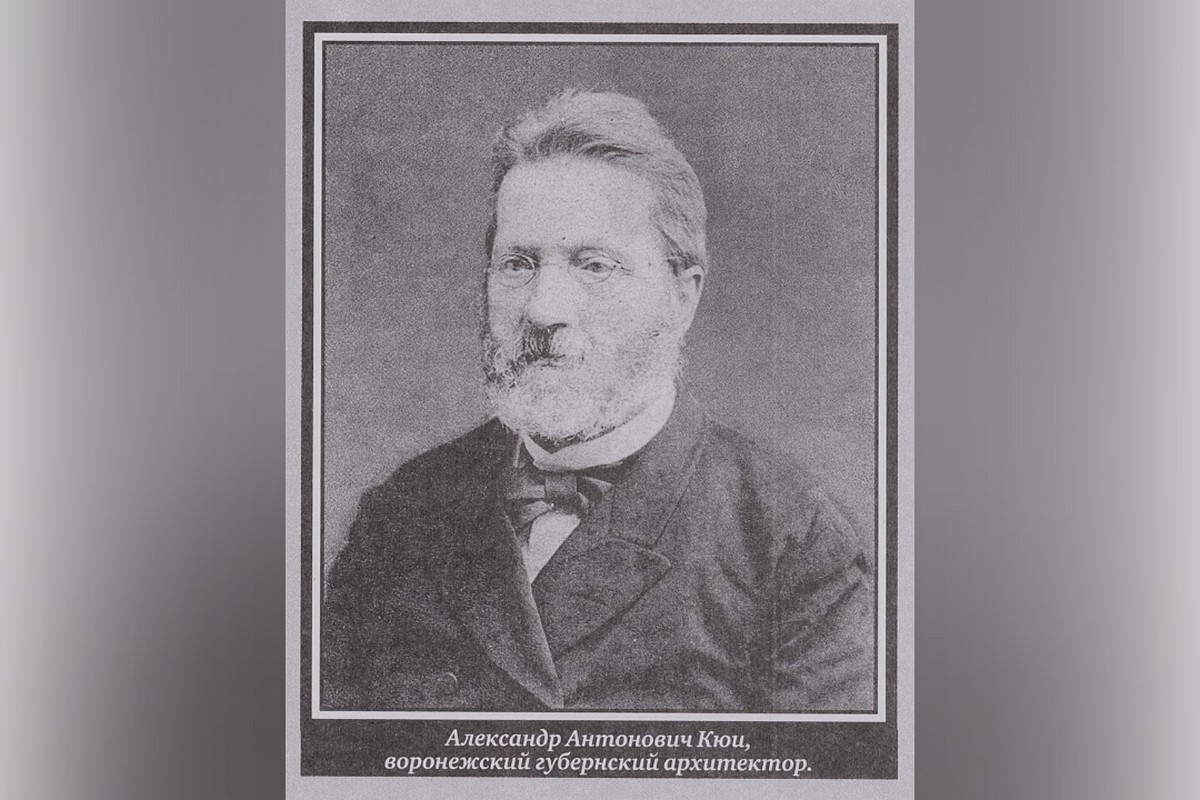

В 1879–1880-х в самом приюте был надстроен второй этаж, там разместилось отделение для двенадцати воспитанниц старше 12 лет и столовая. Архитектором пристройки выступил Александр Кюи, который занимал должность директора приюта в течение 30 лет. Отделение именовалось «Самофаловским», поскольку его строительство финансировалось за счет продажи того самого первого здания приюта, что находилось на окраине города. В отделении девочек обучали кухонному делу, белошвейному и прачечному мастерству. В 14 лет воспитанниц, согласно их наклонностям, оставляли изучать одно из направлений. Девушки для практики могли брать заказы на свои изделия. За отдельную плату в женское Самофаловское отделение принимали и посторонних пансионерок. Окончив это отделение, девушки устраивались в приличные дома поварихами, горничными и прачками. В 1897 году в другом доме, пожертвованном купцом Анкиндиновым, открылось профессиональное отделение для десяти мальчиков. Из сборника «Обзор Воронежской губернии за 1900 год» известно, что в начале XX века в приюте и профессиональных отделениях содержалось 77 девочек и 11 мальчиков от пяти до 17 лет.

Свадебная традиция

Поскольку девочки были бесприданницами, настоятельница приюта заботилась об их будущем, она не препятствовала их свиданиям с молодыми людьми на Каменном мосту, которые приходили из реального училища. Это тоже были не очень богатые люди. Они понимали, что в приюте можно выбрать неприхотливую, благодарную, трудолюбивую невесту. Попечительница наблюдала за свиданиями и делала вывод, годится жених или нет.

– Есть такая замечательная воронежская легенда. Не все с ней согласны, но все же. Вот есть традиция носить невесту через Каменный мост. А откуда она пошла? Один бедный молодой человек ухаживал за девушкой из приюта, и они решили пожениться, настоятельница одобрила брак и вывела невесту в свадебном платье. Молодые люди собирались повенчаться в Воскресенском храме. Недалеко отсюда находится дом благотворителя Степана Кряжова, он увидел их из окна, расчувствовался и дал им огромную пачку денег. Молодые люди удивились. На радостях парень подхватил девушку и перенес через мост. Вот отсюда пошла эта привычка носить невест через Каменный мост, – поделилась легендой Ольга Дедова.

Церковь Николая Чудотворца

В конце XIX века на втором этаже приюта на пожертвования потомственного почетного гражданина Алексея Безрукова и других благотворителей была открыта домовая церковь в честь Николая Чудотворца. Одноярусный иконостас оформила художник-любитель Вера Сомова, жена предводителя дворянства губернии Сергея Сомова. При написании икон женщина опиралась на образцы киевского Владимирского собора, который расписывали знаменитые передвижники – Виктор Васнецов и Михаил Нестеров.

– Вера Сомова была председателем кружка любителей рисования и бесплатной рисовальной школы. Ее контора располагалась неподалеку. Туда даже знаменитый Айвазовский присылал свои рисунки, чтобы дети могли их копировать. В домовую церковь приюта Вера подготовила шесть икон, в том числе святителя Митрофана и Тихона Задонского, – рассказала Ольга Дедова.

В коридоре перед входом в церковь на стене висела большая икона «Благословение детей Спасителем» руки воронежского живописца Льва Соловьева (он, кстати, автор знаменитой картины «Приплыли», которую часто приписывают Илье Репину, полотно же называется «Не туда заехали» или «Монахи». – Прим. ред.). По документам, хранящимся в воронежском архиве, в 1922 году эта церковь уже была закрыта.

После революции

Через год после революции приют получил новое наименование – «Дом детей имени Карла Маркса». В 1936 году здесь появился ясли-сад для детей сотрудников НКВД.

– Здесь вообще вся территория была для энкавэдэшников. Дальше по улице Дзержинского Театр юного зрителя был их Домом культуры, на Володарского располагается знаменитая «Семидесятка», где жили сотрудники госбезопасности, и рядом здесь же здание НКВД. После войны здесь также был детский сад, тогда уже не только детей сотрудников госбезопасности принимали, у меня в этот сад дети ходили. И я всегда удивлялась, почему там наверху круглый зал, в нем дети отмечали все праздники. А потом, когда стала изучать, выяснилось, что там была церковь святителя Николая, – поделилась воспоминаниями Ольга Дедова.

В годы Великой Отечественной войны здание пострадало, восстанавливал его архитектор Борис Зотов. У обновленного здания появилась башня, а в 1970-х годах шпиль с парусником. С 1993 года в здании разместилась поликлиника МВД.